Как известно, историю пишут победители. Десятки, если не сотни лет этой фразой сообщают, что полную правду зачастую трудно узнать и всегда будут какие-то утерянные детали и целые пласты фактов. Во многом это справедливо и по отношению к видеоиграм, где существует некий устоявшийся канон, а всё, что проходит вне его, отметается как неважное. А ведь за границами общепринятой истории происходит немало интересного и важного, но разговор о видеоиграх словно строго предопределен где-то заранее. В этой статье мы предлагаем взглянуть на гейминг несколько шире привычных рамок и отринуть америкоцентричную модель.

Фиктивная катастрофа

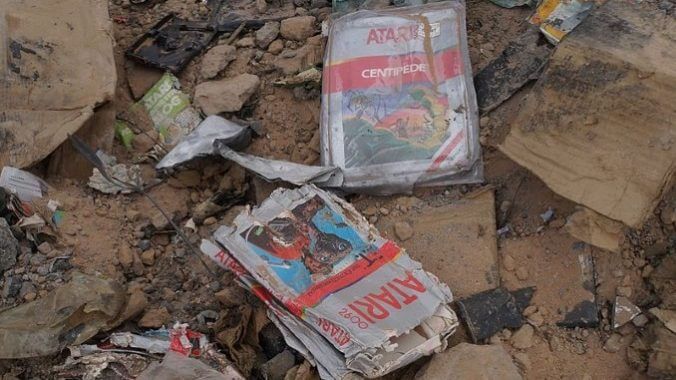

Частой темой разговора в контексте видеоигровой истории является крах рынка 1983 года: на два года гейминг в США почти умер. Суммарная прибыль индустрии упала на 97%, что привело к закрытию многочисленных компаний, а аналитики всерьез размышляли о полном отказе от консолей и игр в недалеком будущем. Как-то так сложилось в общественном поле, что кризис 1983-го воспринимается как явление общемировое, хотя на деле ситуация обстоит совершенно иначе: масштабы катастрофы в контексте индустрии как таковой откровенно преувеличены, так как никакого влияния за пределами Америки это событие не имело.

Ну, «никакого» — это, разумеется, преувеличение: рынок США является крупным и стратегически важным, поэтому различные компании учитывали случившееся. Например, Nintendo адаптировала Famicom для Америки в виде NES — более строгой на вид «развлекательной системы», а не игровой консоли, чтобы отразить скепсис потребителей после случившегося краха индустрии. В Европе тоже продавалась NES, но в целом вполне могла выйти и Famicom — там не было столь же сильного предубеждения против консолей, как в США.

Пока США восстанавливалась после экономического потрясения с помощью японских изобретений, в Европе в основном наслаждались ZX Spectrum — недорогим домашним компьютером — и его аналогами. Различия между тем, какие именно ПК были популярны, разнились от страны к стране: известно, что Югославии первое место занимал как раз ZX Spectrum, а, например, в Италии, Швеции и Испании куда популярнее был Commodore 64. Собственно, попытки Nintendo и SEGA прийти на европейский рынок сталкивались с тем, что бренды были попросту неузнаваемы: куда большей популярностью пользовались Commodore и Sinclair, а в отдельных странах знали и вовсе не производителей, а ритейлеров. В Германии пользовался популярностью Schneider, занимавшийся поставками Amstrad.

Интересной особенностью популярности ПК перед консолями был еще и тот факт, что игры были дешевле или и вовсе бесплатны. В последнем случае речь, разумеется, о пиратстве, которое процветало повсеместно, в том числе в традиционно строгих странах вроде Скандинавии. Проблема стала настолько насущной, что в ряде стран вроде Франции, Португалии и Италии были приняты соответствующие законы.

Другие ценности

Вслед за 1983-м случился 1985-й, когда в Америку пришла Nintendo и, как считается, изменила правила игры навсегда: компания якобы в одиночку подняла индустрию с колен и «сделала гейминг вновь великим». Стоит отметить, что американское подразделение компании при этом существовало с 1980-го и первое время занималось поставками аркадных автоматов. Но вот пять лет спустя была выпущена NES, а остальное — история. По крайней мере, так зачастую говорится в официальных источниках.

Стоит взглянуть на Европу, чтобы понять: на деле ситуация отличается. Консоли Nintendo, как уже говорилось выше, появлялись разрозненно и не сразу: так как официального представительства Большой N в Европе попросту не было, продажи NES напрямую зависели от того, найдет ли японский офис подходящего дистрибьютора или нет. Получалось это далеко не всегда по ряду причин: некоторые не особо горели желанием связываться с непонятными и плохо рекламируемыми устройствами, а некоторые производили их клоны в обход всех договоренностей — легендарная отечественная Dendy именно из таких.

В целом консоли в Европе показывали себя куда хуже, чем в Америке и Японии. Хитрость в том, что маркетинговые кампании были америкоцентричны и подстраивались под конкретную аудиторию, хотя в Европе хватало своих особенностей, которые никто не учитывал. Например, европейцы относились к ТВ иначе, и в редкой семье было больше одного телевизора, из-за чего нужно было делить время у экрана между всеми желающими. К слову, это же могло играть и на руку: есть свидетельства, что продажи консолей Atari в Германии были куда выше, чем у конкурентов, во многом потому, что компания не побоялась пустить рекламу по ТВ в прайм-тайм. Вместе с тем для консолей Atari создавались игры от европейских разработчиков, которые больше подходили местной аудитории.

Nintendo же добралась до Европы между 1986-м и 1987-м и… провалилась. Распространением NES занималась компания Mattel, которая не особо разбиралась в особенностях видеоигрового рынка, из-за чего рекламная стратегия была, мягко говоря, странной. Например, в Великобритании продажи стартовали в 1987-м, когда геймеры уже знали о более продвинутых Amiga и Atari ST, а первые тайтлы для консоли продавались по £40 — то есть в среднем в два раза дороже, чем игры конкурентов. Добиться успеха вышло только в 1990-м, когда была основана Nintendo of Europe. Так что ни о каком «поколении Nintendo» говорить не приходится: игровое пространство в США и Европе различались более чем радикально. И это только верхушка айсберга.

Реальность игр

Совсем интересной ситуация становится, когда мы добираемся до вопроса, что такое легитимная видеоигра. Тема с годами всё больше волнует исследователей, ведь нет очевидного ответа, почему, например, Counter-Strike, третьи «Герои» и World of Warcraft являются общепринятыми играми, достойными изучения, а Kim Kardashian: Hollywood — нет. В книге Real Games: What’s Legitimate and What’s Not in Contemporary Videogames Мии Консалво и Кристофера Пола выделены три ключевых критерия, определяющие, «реальная» ли это игра или нет:

- игровая «родословная» (то есть кем она создана);

- содержимое самой игры;

- система оплаты.

Из-за этого происходят удивительные парадоксы вроде того, что невероятно популярный мобильный шутер Free Fire собирает 150 млн геймеров ежедневно, но почти не упоминается в прессе. Просто потому, что Free Fire — f2p-шутер, разработанный во Вьетнаме. А вышеупомянутая Kim Kardashian: Hollywood — не только мобильная f2p-игра, но и нацелена на определенную прослойку женщин. В книге Консалво и Пола прямо сказано, что всё чаще достойным освещения является только то, что интересно самим исследователям, которые не особо рвутся выходить за пределы искусственно созданного пузыря. А так как мир глобально находится в тени США (в культурном плане — трудно отрицать влияние американской музыки, кинематографа и видеоигр), логично, что общий дискурс также америкоцентричен.

Яркий пример — китайские видеоигры. О том, что оттуда тоже могут выходить хиты, все заговорили только на волне Genshin Impact и закрепили на Black Myth: Wukong. При этом в Китае есть свои легендарные игры: например, серия 仙剑奇侠传, название которой переводится примерно как «Китайский паладин», оказала огромное влияние на жанр сянься (китайское фэнтези о боевых искусствах), а ее герой Ли Сяояо широко известен за пределами видеоигр и часто появляется в сериалах и фильмах. Собственно, гейминг в Китае распространен настолько, что компартии пришлось ввести ограничение на время игры для детей, урезав его до трех часов в неделю. С учетом того, что в КНР не так много иностранных тайтлов, выводы сделать нетрудно.

Странности рынков

Зачастую разработчики гордятся цифрами, и увидеть, что тот или иной тайтл купили или запустили 3-4 млн человек, подается как огромное достижение. При этом в мобильном гейминге эти показатели зачастую измеряются сотнями миллионов — но о них никто не говорит. На слуху все те же крупные и известные примеры вроде Hearthstone или Genshin Impact. Можно вспомнить хитовую Clash Royale, которая по популярности сопоставима с… Real Cricket 20. Последняя — невероятный хит, но только в Индии. А раз она нужна одной стране — она не нужна в общемировом обсуждении.

Естественно, свои аналоги есть и в других странах: известная многим на постсоветском пространстве серия «Петька и Василий Иванович» прошла практически незаметной за его пределами — даром что Buka даже сделала английскую локализацию на уровне субтитров (само собой, здесь речь не о многомиллионных продажах, но в остальном пример подходящий). И подобное есть практически в каждой стране.

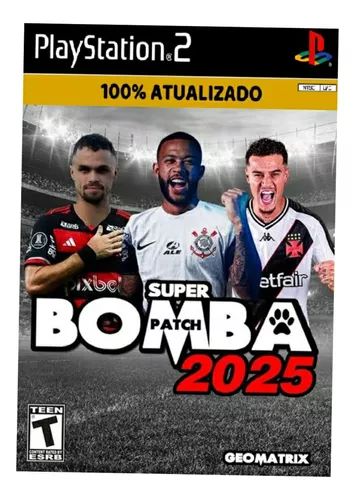

Есть и не менее интересные случаи с тем, что игровой рынок в целом может радикально отличаться: например, в 2024-м в Бразилии вышла консоль SEGA Neptune, примечательная тем, что… она была анонсирована еще в 1995-м и отменена, чтобы выйти почти 20 лет спустя. Из-за особенностей налогообложения современные консоли стоят в среднем в два раза дороже рекомендуемой цены, из-за чего многие обращаются к устаревшим устройствам — именно это и привело к появлению Neptune. Что интересно, в официальных данных самыми популярными играми в Бразилии считаются Fortnite, CS:GO и GTA V, хотя сами местные всё чаще играют в Bomba Patch, PokeTibia и GTA Motovlog — продающиеся на рынке модификации, которые невероятно популярны, но не идут в общий учет, не являясь полноценными играми. Что, конечно, странно: почему пользующаяся невероятным успехом Bomba Patch для Pro Evolution Soccer не должна рассматриваться в контексте игровой истории, а Defense of the Ancients, более известная как DotA, — тоже надстройка, но уже над Warcraft III — в эту историю входит?

Откровенная ложь

Та же привычка смотреть на гейминг более узко привела к тому, что некоторые данные попросту не соответствуют действительности. Например, нередко можно встретить мнение, что самая популярная ММО — это World of Warcraft, чья суммарная база игроков достигает 160 млн. Казалось бы, впечатляющий показатель, но это едва ли половина онлайна в 梦幻西游, известной на Западе как Fantasy Westward Journey, где десять лет назад уже было около 400 млн пользователей. Данные с тех пор не публиковались, но с учетом того, что игра всё еще обновляется, геймеров наверняка стало только больше.

Что интересно, многие подобные тайтлы проходят мимо широкого освещения и изучения еще и в силу особенностей рынка. Собственно, в США, например, в 2000-х были популярны ММО еще и потому, что у американцев была возможность приобрести собственный ПК. Для многих стран это не было столь же легко, однако гейминг всё равно развивался — просто иначе. Знакомые многим компьютерные клубы и их аналоги существовали в том числе, например, в Южной Корее, где во многом зародилась современная f2p-система.

Очевидно, что те, кто ходит в клубы, не стремятся тратить на, собственно, игры: их закупают один раз владельцы клубов, и на этом вклад в рынок заканчивается. Корейские девелоперы старались это учитывать и первое время продавали клубам лицензии: так посетители могли играть бесплатно, но клуб продолжал отчислять деньги разработчикам. Со временем же оказалось, что выгоднее делать бесплатные игры с внутренними покупками, что полностью шло вразрез с видением западных девелоперов. Для последних нормой было выпускать игры за полную цену, требовать полную же стоимость за дополнения и вдобавок просить ежемесячную подписку.

Печальные выводы

Получается интересный парадокс: целые пласты игровой истории остаются незамеченными из-за того, что особенности дискурса натурально насаждаются извне. Доходит до абсурда, и в видеоэссе более молодых геймеров, не заставших 1990-е, можно услышать странные слова, явно позаимствованные из американских источников: тут тебе и LAN-вечеринки, и игра по кабелю на Game Boy, и многое другое. Что имеет мало общего с тем, что существовало в их регионах на самом деле.

Видеоигры всё еще остаются самым молодым медиа, но это не значит, что ими можно пренебрегать. Пока же получается, что вместо стройной и полноценной истории всех пичкают обрывками — еще и часто имеющими малое отношение к реальности.