За последние дни в сети появилось немало разговоров о состоянии современной игровой журналистики. Самых частых тезисов при этом два: первый гласит, что игрожуры несколько обнаглели, ссылаясь на тяжелый труд, а второй традиционно вращается вокруг пресловутых «чемоданов» от издателей. На этом фоне мне захотелось рассказать собственную историю: вряд ли она сумеет переубедить большинство, но хочется верить, что хотя бы кто-то не против увидеть альтернативную точку зрения.

Как я дошел до такой жизни

Привет, я Сергей Lampochko Сергиенко, и я работаю игровым журналистом полтора года. С ходу хочу отметить, что это была мечта с детства: еще в 2000-х я с огромным удовольствием читал «Страну игр», «Игроманию» и другие издания, которых в то время было в достатке на рынке. Читал и мечтал, что однажды так смогу и я: снаружи работа игрового журналиста выглядела попросту идеально.

Однако мои выборы привели меня не на журфак, а на более приземленный путь инженера. У меня на руках два диплома, и оба по техническим специальностям. Да чего уж там, шесть лет взрослой жизни ушло на работу на заводе (точнее, заводах), где я хоть и не сидел за станком, но временами таскал тяжелые приборы и регулярно занимался монотонной работой. Прелести вроде подъема в пять утра, чтобы успеть на раннюю смену, само собой, в наличии.

Однако же та самая детская мечта о работе журналиста почему-то не хотела отпускать: несмотря на неплохую карьеру инженера (под конец я работал в авиации и получал приличные деньги, а в перспективе маячили собственный отдел и хороший рост), я в какой-то момент решил, что мне куда интереснее складывать буквы в слова, чем проводить годы за инженерной рутиной. Так и начался мой путь в журналистике.

Попасть в игрожур оказалось удивительно непросто: первые публикации выходили редко и нерегулярно, а о работе в штате никто даже не заикался. Не скажу, что это приводило к отчаянию, но в какой-то момент я чувствовал себя слепым котенком, который тычется мордой буквально во все подряд.

Мечта о работе с играми в конечном счете привела меня к… киножурналистике, где прошли три года моей жизни. Там я сумел набить руку на рецензиях и лонгридах, узнал немало о способах анализа различных произведений и выработал собственный стиль. И уже с этим багажом я наконец оказался в игровой журналистике: реализация мечты заняла около 15 лет.

Реальность, впрочем, оказалась не так прекрасна, как думалось поначалу.

Трудовыебудни

Обычный рабочий день игрового журналиста (насколько я могу судить по собственному опыту) строится примерно следующим образом: ты встаешь с утра, добираешься до рабочего места и честно отрабатываешь положенные восемь часов — или следя за новостным потоком, или создавая иной контент в виде статей или, скажем, тестов. У каждого издания есть свои требования по количеству контента, что выглядит совершенно разумно. И в целом не сказать, что это такая уж тяжелая работа: обычно при том, что человек выполняет поставленную задачу, у него находятся моменты на прокрастинацию — совершенно необходимую для журналистов вещь, по мнению многих. К слову, мнение разделяю: если есть минутка на стороннюю деятельность, можно успеть разгрузить голову и прийти к каким-то свежим идеям, но речь тут, конечно, не идет о полноценных игровых сессиях посреди рабочего дня. А вот уже после смены наконец появляется время на то, о чем все думают в первую очередь, говоря об игрожуре, — собственно, на игры. И где-то тут начинается самое интересное.

Думаю, ни для кого не секрет, что чаще всего в руки игровых журналистов новинки попадают заранее. Это в целом и правда круто, но у каждой монеты, как говорится, есть и обратная сторона.

Одной из проблем в подобной ситуации является то, что зачастую к нам в руки попадают откровенно сырые игры. О патче первого дня речь еще не идет, как и о специализированных драйверах, в связи с чем отдельные игры попросту отказываются работать так, как хотелось бы. Нет, само собой, они проходимы, но падение частоты кадров, вылеты и другие баги встречаются чаще, чем в релизных версиях. При этом у тебя нет роскоши, доступной геймерам, — просто отложить до выхода патчей прохождение нельзя, потому что нужно успеть выкатить текст к определенной дате.

Вторая проблема — временные рамки. Нередко случается так, что игру дают незадолго до релиза, четко обозначая в эмбарго разрешенное время публикации. И зная, что тексты выйдут разом у всех, приходится стараться все успеть — иначе есть шанс потерять большую часть трафика. По сути, работа современных поисковых алгоритмов делает журналистов заложниками: ты должен выпустить текст одновременно со всеми, так как в противном случае упустишь массу просмотров. Поэтому, хочешь ты того или нет, просто отложить игру и пройти ее попозже чаще всего невозможно.

Нередко это приводит к тому, что уже после полной рабочей смены на прохождение игр приходится тратить еще по 6-8 часов: да, ты и правда просто играешь в игру, но не стоит забывать, что это все еще работа, которая в итоге отнимает в сутках до 16 часов, периодически не оставляя времени ни на что больше — банальная готовка или тем более поход к врачу могут снова и снова откладываться просто в силу отсутствия других вариантов. Плюсуем сюда вышесказанное про постоянную нагрузку на мозг — и получаем удивительную картину: работа на авиазаводе, которой я занимался в прошлом, мне кажется куда проще, чем игровая журналистика. И тем более чем работа на стройке или в секторе обслуживания, чем я на своем веку тоже успел позаниматься.

Не стоит забывать, что при этом ты обязан пройти игру — просто в силу того, что так делается твоя работа. И да, эта самая игра вовсе не обязана тебе нравиться: нередки ситуации, когда ты продолжаешь проходить что-то через силу. Читатель тут вправе возразить, мол, это все еще звучит как простой досуг, а не тяжелый труд. И вот тут я хочу остановиться.

Временные трудности

Как я писал в начале текста, без малого шесть лет моей жизни ушло на карьеру инженера. Помимо этого, я успел поработать на стройке, торговал билетами с рук, проводил игротеки и чем только не занимался. Не буду говорить за всех: многие из моих коллег по редакции со мной были не согласны еще на этапе обсуждения этого текста. Но за себя лично скажу, что игровая журналистика — пока что одна из самых неприятных работ в моем личном списке. Причин на то много, но я остановлюсь только на некоторых из них.

Первая — почти постоянная нехватка времени. В бытность инженером работа всегда заканчивалась вместе с уходом с рабочего места. Иногда мне, конечно, приходилось задержаться, чтобы закончить ту или иную задачу, но я, по крайней мере, знал, что, выйдя за ворота, точно буду свободен. Все рабочие задачки остались позади. Работа журналиста же не заканчивается, по сути, никогда: часто нужно что-то доделать, довести до ума, банально заверстать, наконец, — и многие из задач приходится делать вне основной рабочей смены. Про то, как игры отнимают время, я уже сказал выше.

Из этого, к слову, вытекает вторая причина — нагрузка на нервную систему. Казалось бы — играй себе, пиши тексты и наслаждайся процессом, но нет. Занятный нюанс в том, что со временем оптика восприятия чего бы то ни было меняется так, что ты работаешь, по сути, постоянно: читая книги, смотря фильмы или сериалы и тем более играя в игры, журналист волей-неволей анализирует, оценивает и пытается что-то вынести. О простом развлечении речь больше не идет в силу того, что так складываются отношения с контентом.

Опять же, не говорю за всех, но у меня хватает друзей, у которых именно на фоне постоянной умственной деятельности возникли те или иные трудности с психикой — от панических атак до клинической депрессии. По счастью, я в числе первых и от работы ловил максимум тяжелую бессонницу, хроническую мигрень и нервные срывы. Глядя на примеры похуже, понимаю, что мне еще повезло.

Наконец, третья причина — это вы, читатели, причем ситуация актуальна для всех игровых сайтов. Спуск в коммент-секцию там нередко напоминает фильм вроде «Платформы», причем ты с порога чувствуешь себя обитателем нижних этажей. Как бы искренне журналист ни восхищался чьей-то работой или негодовал из-за качества очередного неудавшегося «шедевра», можно быть на сто процентов уверенным, что в комментариях ему не только пояснят, почему он не прав, но еще и расскажут, какую сумму он получил от издателей за свой опус. Сказать по правде, последнее куда неприятнее, чем обвинения в том, что автор не разбирается в вопросе. Особенно на фоне того, как часто приходится в продуктовом закупаться исключительно по акциям, чтобы в очередной раз не залезть в долги.

Иногда можно услышать, что игрожуру даже платить не обязательно — достаточно выдать ключик, и тот уже готов мать продать. Так вот, даже ключи не всегда попадают нам в руки, про физические издания вообще молчу — не видел пока ни одного. И да, никаких преференций той или иной компании действительно нет — банально в силу того, что никто оных и не ждет. Просто обычно в редакции за тот или иной тайтл хватается человек, который заранее предполагает, что останется доволен игрой, и часто получает именно то, чего ждет. Отсюда и высокие оценки. И вроде кажется логичным, что нужно просто давать игры тем, кто к ним нейтрален, но есть интересный нюанс: например, я хорошо разбираюсь в хоррорах и смогу лучше любого другого в редакции рассказать об интересных находках в играх жанра, поэтому они чаще всего и оседают в моих руках. А, например, Баир Vydar Модонов собаку съел на зачистке открытых миров на «Платину», поэтому недавней Horizon Forbidden West занимался именно он.

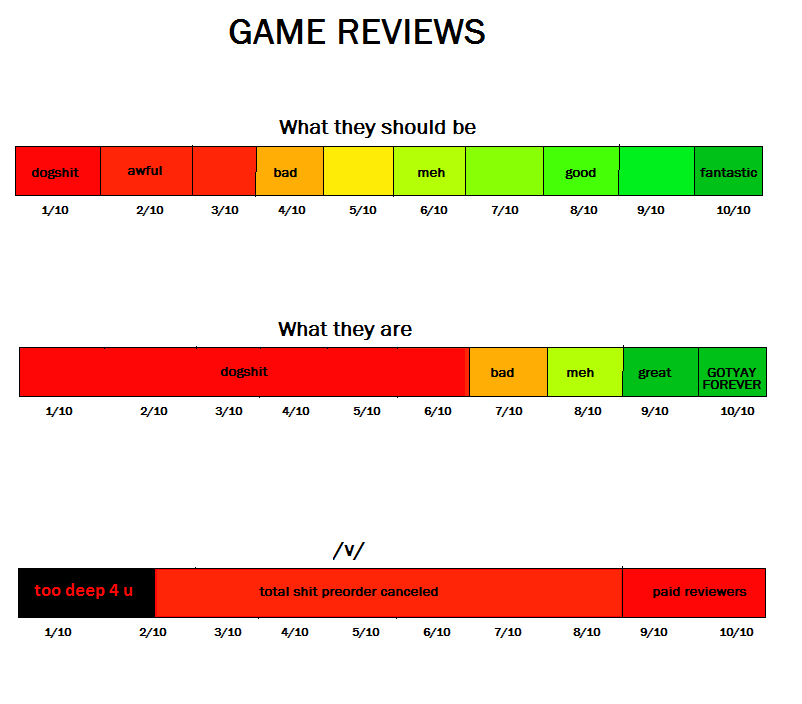

Смерть института оценок

Кстати, об оценках. Нередко в комментариях можно заметить совершенно справедливые замечания, где в качестве двух мерил всего и вся приводят The Last of Us Part II с ее «десяткой» и FIFA 22 с «восьмеркой». Решив дать после них какой-либо игре оценку ниже, автор автоматом ставит себя в неудобное положение — тут же пойдет речь, что игра-то на деле хуже FIFA.

Нет, не хуже и не лучше. Напрямую сравнивать между собой, например, шутеры и футбольные симуляторы — идея, мягко говоря, нелепая. Поэтому и оценки ставятся по наитию, а не какому-то четкому критерию, определяющему ценность того или иного тайтла. Единственный вариант, когда баллы могут выставляться чуть более «объективно», — это оценка игр в одной серии: там и правда более высокий балл означает, что новинка стала лучше предыдущего тайтла.

У оценок есть и еще один существенный недостаток: многие читатели просто лезут смотреть выводы, пропуская, собственно, рецензию, в которой и идет какая-никакая попытка осмыслить игру. И по-хорошему смотреть нужно именно туда, а не на балл, который в лучшем случае демонстрирует какие-то очень субъективные ощущения конкретного человека в более чем конкретной ситуации: на итоговую оценку легко может повлиять даже настроение рецензента, не говоря уже о куче других факторов — от личных ожиданий до банальной усталости.

Оценки — устаревший и ненужный конструкт, который остается во многих изданиях только потому, что читатели продолжают за него цепляться. В этом лично я уверен на все сто.

Пара слов о хорошем

Из всего сказанного выше вырисовывается какая-то парадоксальная картина: работа будто бы не приносит удовольствия, все делается через силу, а плюсов словно и нет — одни проблемы. Это, конечно, неправда, и дело даже не в халявных ключах и прочих преимуществах, которые и правда есть (пусть и не в тех масштабах, что представляются людям со стороны). Главный плюс — это, конечно же, возможность высказаться: для многих именно привилегия быть услышанными является куда более мощным мотиватором, чем что-либо еще.

Большинство авторов, которых я встречал, люди очень идейные. Речь здесь идет о том, что они попросту не могут молчать и хотят быть услышанными — то самое «не могу не писать». Причем многие отказываются от куда лучших условий в пользу этой самой привилегии. Да и говорят обычно именно о том, что почему-то оказалось важно именно для них. Это может быть что угодно — новая игра, отношение к любимой команде или, например, социальная обстановка вокруг.

Для меня важными являются игры. Я по-прежнему совершенно искренне и по-детски в них влюблен и с удовольствием трачу время на их прохождение и последующий анализ, искренне считая, что видеоигры — это медиум будущего, способный дать куда больше, чем те же фильмы. И именно желание рассказать об их важности, попытки изменить предвзятое мнение и показать то, что мне так дорого, и являются главным мотиватором. Жаль, что получается это не так уж часто.